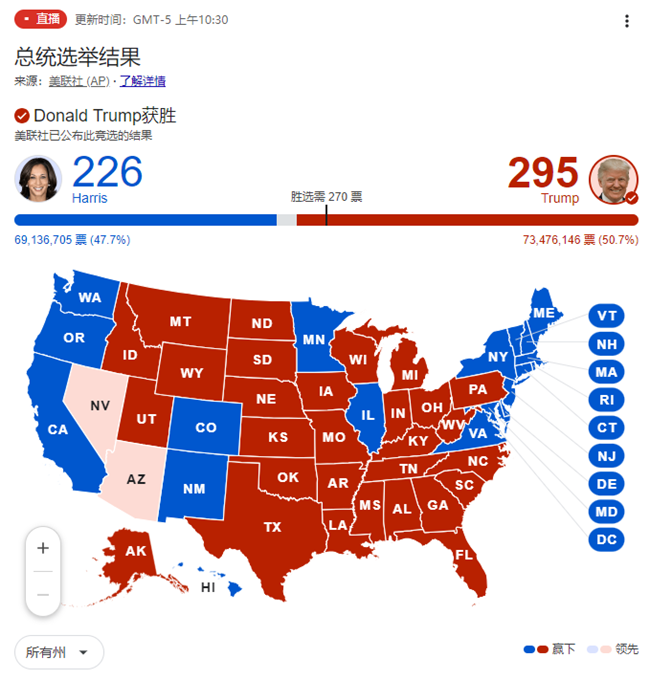

美联社直播截图

美联社直播截图

【红枫林/倚天】 截至本报记者发稿(11月8日10:45am)前,亚利桑那州和内华达州,还在统计此次大选的选票数量。不过,《纽约邮报》、美国福克斯新闻网等多家媒体8日预测称,“特朗普将取得四十年来其他美国总统候选人都没有取得的成绩:拿下七个关键摇摆州。”

川普此次选举强势归来,在一定程度上反映了主流媒体的影响力有所削弱。主流媒体曾在过去多次预测和报道中对川普持负面态度,甚至在他的第一任期内,将他描述成极端危险的政治人物。然而,这种负面报道并未能有效削弱他的支持度,反而可能激起了一部分选民的反感,导致主流媒体的公信力和影响力进一步下滑。

1.媒体偏见激化选民情绪

主流媒体对川普的批评性报道,加剧了政治分裂。一些选民认为,媒体不仅未能客观报道川普的政策,还试图以偏见影响民意,形成了对川普和保守派的“政治打压”。这种偏见感,使许多选民对主流媒体产生怀疑,甚至认为主流媒体试图操控舆论、塑造民意。而川普善于利用这一点,反复提到“假新闻”(fake news),成功塑造了“反体制斗士”的形象。

2.社交媒体和替代媒体的影响力崛起

川普及其支持者擅长运用社交媒体和其他替代性平台,直接向选民传达信息,绕过传统主流媒体的审查。例如,社交媒体如Facebook、Twitter(现为X)等平台成为了川普与支持者沟通的主要渠道,使其信息能够直接传达给大量选民,不再依赖主流媒体的报道。这也导致越来越多选民选择通过非主流渠道获取信息,分散了主流媒体的影响力。

3.选民对主流媒体信任度降低

主流媒体对川普的批评和对进步议题的关注,使得一部分中立或保守选民感觉不到自己的声音被代表,反而认为媒体存在“精英偏见”。例如,经济焦虑、移民政策、传统价值观等问题,许多选民认为主流媒体无法客观报道,甚至有意忽视。这种“不被代表”的感觉让许多选民选择支持一个反精英、反体制的政治人物,如川普,以此表达对主流媒体和精英阶层的反感。

4.过度渲染和“狼来了”效应

主流媒体对川普的部分批评过于夸大,甚至渲染了恐惧情绪。四年来,许多媒体频繁预测川普的连任将带来“极端灾难”,使其批评声音逐渐失去效力,变得像“狼来了”效应一样。随着川普的支持率并未显著下滑,反而增加,主流媒体的极端批评被证明未能完全反映民众的真实情绪,这种“失准”让媒体的公信力再次受挫。

5.媒体公信力的结构性危机

川普强势回归的背后,凸显了媒体公信力在信息时代的危机。随着替代媒体的崛起,信息渠道多样化,主流媒体的垄断地位逐渐被打破。人们更倾向于寻找与自己观念一致的媒体,形成信息茧房,进一步削弱了主流媒体的权威。尤其是对于年轻人和保守派群体,他们更偏向使用社交媒体或保守派替代媒体,而不是依赖主流新闻。

本报认为,川普的再次崛起确实反映了主流媒体的局限和影响力下降,这种现象不仅仅是媒体在这次选举中失败,更深层次上表明了公众对传统媒体信任的崩塌和信息格局的转变。在这种背景下,主流媒体要重新建立公信力,需要更开放、客观、包容地报道不同的政治观点,并在新时代的信息结构中找到新的立足点。